ブナ科コジイの堅果生産に大きく関わる昆虫種2種を新発見した研究成果が国際学術誌「Entomological Science」に掲載されました

京都府立大学森林植生学研究室の平山貴美子准教授、大久保朔実(当時大学院生)、田中一成、細渕文孝、福濱有喜子(当時学部生)らは、河野円樹博士(綾町役場ユネスコエコパーク推進室係長)、松尾和典博士(九州大学比較社会文化研究院生物多様性講座講師)、大島一正博士(京都府立大学昆虫情報学研究室教授)とともに、日本の森林の主要構成種であるブナ科コジイの堅果生産に大きく関わる昆虫種2種を新発見しました。本研究成果は、11 月17 日付で国際誌「Entomological Science」に掲載されました。

概要

| 日本や世界の森林の中で重要な位置を占めるブナ科の樹木は、堅い果皮に覆われた「堅果」いわゆる「ドングリ」をつけます。堅果は、果皮内部に栄養豊富な子葉が発達し、さまざまな動物や昆虫などに摂食されます。ブナ科樹木の堅果の生産は、しばしば個体間で同調して大きく年変動する豊凶現象がみられますが、その理由の一つとして、凶作年に捕食者の個体数を抑制し、豊作年に沢山の堅果をつけることで捕食者を飽食させ、種子の生存率を高めているといった「捕食者飽食仮説」が有力視されています。 これまでの研究におけるブナ科堅果の重要な捕食者としては、堅果が成熟してくる頃に成虫が堅果内部に産卵し、孵化した幼虫が栄養豊富な子葉を摂食するシギゾウムシ類(いわゆるドングリムシ)に焦点があてられてきました。 本研究では、日本の森林の主要なブナ科樹種であるコジイを対象に、京都市東山と宮崎県綾の発達した常緑広葉樹林において、堅果を摂食する昆虫を堅果の成長初期段階から調べました。その結果、京都市東山、宮崎県綾ともに、鱗翅目ツヤコガの仲間の未記載種(Heliozela sp.)、膜翅目カタビロコバチの仲間の未記載種(Eurytoma sp.)の二種がコジイの未熟な堅果の果皮を優占的に食害しており、堅果の生産に大きな影響を与えていることが明らかとなりました(図1参照)。 |

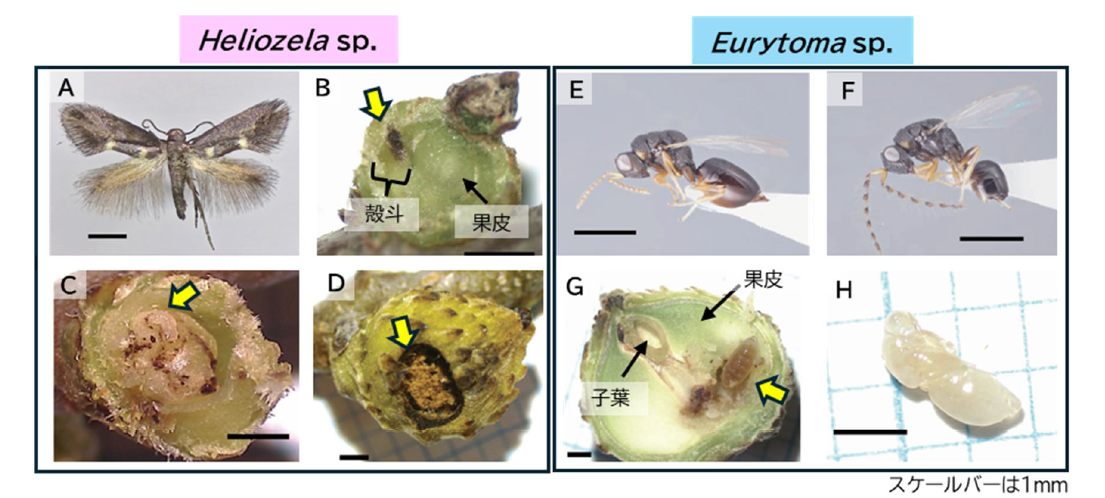

図1 鱗翅目ツヤコガのの未記載種(Heliozela sp.)と膜翅目カタビロコバチの未記載種(Eurytoma sp.)の様子

A.成虫 B.産卵痕(この中に卵がある) C.幼虫が果皮を摂食する様子 D.楕円形にくりぬかれた堅果(切り取った楕円の殻斗側に前蛹の入った繭が付着する。堅果内部は糞がつまっている) E.メス成虫 F.オス成虫 G.幼虫が果皮を摂食する様子 H.蛹

A.成虫 B.産卵痕(この中に卵がある) C.幼虫が果皮を摂食する様子 D.楕円形にくりぬかれた堅果(切り取った楕円の殻斗側に前蛹の入った繭が付着する。堅果内部は糞がつまっている) E.メス成虫 F.オス成虫 G.幼虫が果皮を摂食する様子 H.蛹

ポイント

- コジイの堅果に特化して摂食する昆虫(スペシャリスト)としては、堅果が成熟してくる頃に成虫が堅果内部に産卵し、孵化した幼虫が栄養豊富な子葉を摂食するシイシギゾウムシしか知られてなかった。

- 本研究により発見した鱗翅目ツヤコガの仲間の未記載種(Heliozela sp.)、膜翅目カタビロコバチの仲間の未記載種(Eurytoma sp.)の2種は、いずれも、未熟なコジイ堅果の果皮部を摂食していた。2種に摂食されたコジイ堅果は破壊され、成長することなく脱落していた。2種の昆虫は、他のブナ科樹種からは見つかっておらず、コジイの堅果に特化して摂食する昆虫(スペシャリスト)であると考えられた。

- Heliozela sp.、 Eurytoma sp.の2種は、ともに、コジイの堅果が成長し始める7月ごろ、成虫の産卵や幼虫の堅果の摂食が見られるようになり、世代を繰り返しながら、長期間にわたり未熟な堅果を利用していた。京都市東山、宮崎県綾の発達した常緑広葉樹林では、いずれも、コジイの開花量が少ない時には、成長し始めた堅果のうち約半数がこれらの昆虫により摂食、加害されていた。

詳しくは添付のプレスリリースをご覧ください。

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科

准教授 平山 貴美子

TEL:075-703-5682 E-mail: hirara@kpu.ac.jp

<報道に関すること>

京都府立大学 企画・地域連携課

TEL:075-703-5147 FAX:075-703-4979 E-mail:kikaku@kpu.ac.jp

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科

准教授 平山 貴美子

TEL:075-703-5682 E-mail: hirara@kpu.ac.jp

<報道に関すること>

京都府立大学 企画・地域連携課

TEL:075-703-5147 FAX:075-703-4979 E-mail:kikaku@kpu.ac.jp