国際学術誌 ”Plant Cell Physiology”に掲載されました(虫こぶ形成因子としてのCAP ペプチドの発見とCAP ペプチドによる人工虫こぶ形成)

ある種の昆虫(虫こぶ形成昆虫)は,自らのすみか兼食料となる「虫こぶ」を,宿主植物に形成させます.虫

こぶ形成昆虫の寄生がなければ,植物は「虫こぶ」を形成しないことから,虫こぶ形成昆虫は,なんらかの物質

(エフェクター)を植物に作用させることで,宿主植物に虫こぶを形成させると考えられていました.これまで,

いくつかの虫こぶ形成エフェクター候補となる分子や遺伝子が挙げられてきましたが,その効果を確かめる手段

がなく,多くの謎が残されていました.また,虫こぶ形成エフェクターは数千以上が必要であり,その解明には,

途方もない時間と研究量を要すると予想されていました.

今回,京都府立大学の平野朋子准教授,佐藤雅彦教授らを中心とした,京都産業大学の木村成介教授,坂本智

昭研究員,かずさDNA 研究所の白澤健太室長,佐藤光彦研究員による共同研究グループ*は,虫こぶ形成昆虫ヌル

デシロアブラムシより,虫こぶ形成因子として,CAP ペプチドを発見しました.更に虫こぶ形成昆虫が存在しな

い条件で,CAP ペプチドと植物ホルモンであるオーキシンとサイトカイニンのみを作用させることによって,シ

ロイヌナズナやムシクサに人工的に虫こぶ様構造を形成させることに世界で初めて成功しました.

本発見は,将来的に,植物の果実やイモなどの器官形成やエネルギー産出を自在に操る技術開発につながる可

能性があります.

こぶ形成昆虫の寄生がなければ,植物は「虫こぶ」を形成しないことから,虫こぶ形成昆虫は,なんらかの物質

(エフェクター)を植物に作用させることで,宿主植物に虫こぶを形成させると考えられていました.これまで,

いくつかの虫こぶ形成エフェクター候補となる分子や遺伝子が挙げられてきましたが,その効果を確かめる手段

がなく,多くの謎が残されていました.また,虫こぶ形成エフェクターは数千以上が必要であり,その解明には,

途方もない時間と研究量を要すると予想されていました.

今回,京都府立大学の平野朋子准教授,佐藤雅彦教授らを中心とした,京都産業大学の木村成介教授,坂本智

昭研究員,かずさDNA 研究所の白澤健太室長,佐藤光彦研究員による共同研究グループ*は,虫こぶ形成昆虫ヌル

デシロアブラムシより,虫こぶ形成因子として,CAP ペプチドを発見しました.更に虫こぶ形成昆虫が存在しな

い条件で,CAP ペプチドと植物ホルモンであるオーキシンとサイトカイニンのみを作用させることによって,シ

ロイヌナズナやムシクサに人工的に虫こぶ様構造を形成させることに世界で初めて成功しました.

本発見は,将来的に,植物の果実やイモなどの器官形成やエネルギー産出を自在に操る技術開発につながる可

能性があります.

| 本研究成果は,国際学術誌 ”Plant Cell Physiology”に 2025 年 7月30日に掲載されました. 論文タイトル:CAP peptides artificially induce insect-gall-like growth in different plant species 著者:Tomoko Hirano, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura, Takumi Nakayama, Mitsuhiko P. Sato, Kenta Shirasawa, and Masa H. Sato |

共同研究グループ

・京都府立大学大学院 生命環境科学研究科(研究統括,研究実施全般)

准教授 平野 朋子

大学院生(当時)中山 拓己

教授 佐藤 雅彦

・京都産業大学 生命科学部(RNA-seq 解析)

博士研究員 坂本 智昭

教授 木村 成介

・かずさDNA 研究所(ムシクサゲノム解析)

室⾧ 白澤 健太

研究員 佐藤光彦

准教授 平野 朋子

大学院生(当時)中山 拓己

教授 佐藤 雅彦

・京都産業大学 生命科学部(RNA-seq 解析)

博士研究員 坂本 智昭

教授 木村 成介

・かずさDNA 研究所(ムシクサゲノム解析)

室⾧ 白澤 健太

研究員 佐藤光彦

1.研究の背景

「果実のようで果実とは異なる構造物の中に虫が生息している」現象は,古今東西で観察され,その構造物は,「虫瘤(むしこぶ),虫癭(ちゅうえい),英語名でGall と呼ばれています(図1).特殊な昆虫(虫こぶ形成昆虫)が植物に寄生して,自身を守るシェルター兼食料となる「虫こぶ」の形成を誘導するのです.この現象は,「セントラルドグマ」によって個体自身の遺伝子が発現した結果としての表現型を超えた,他者操作による「延長された表現型」の代表例であり,数世紀前から数多くの研究がなされてきました.

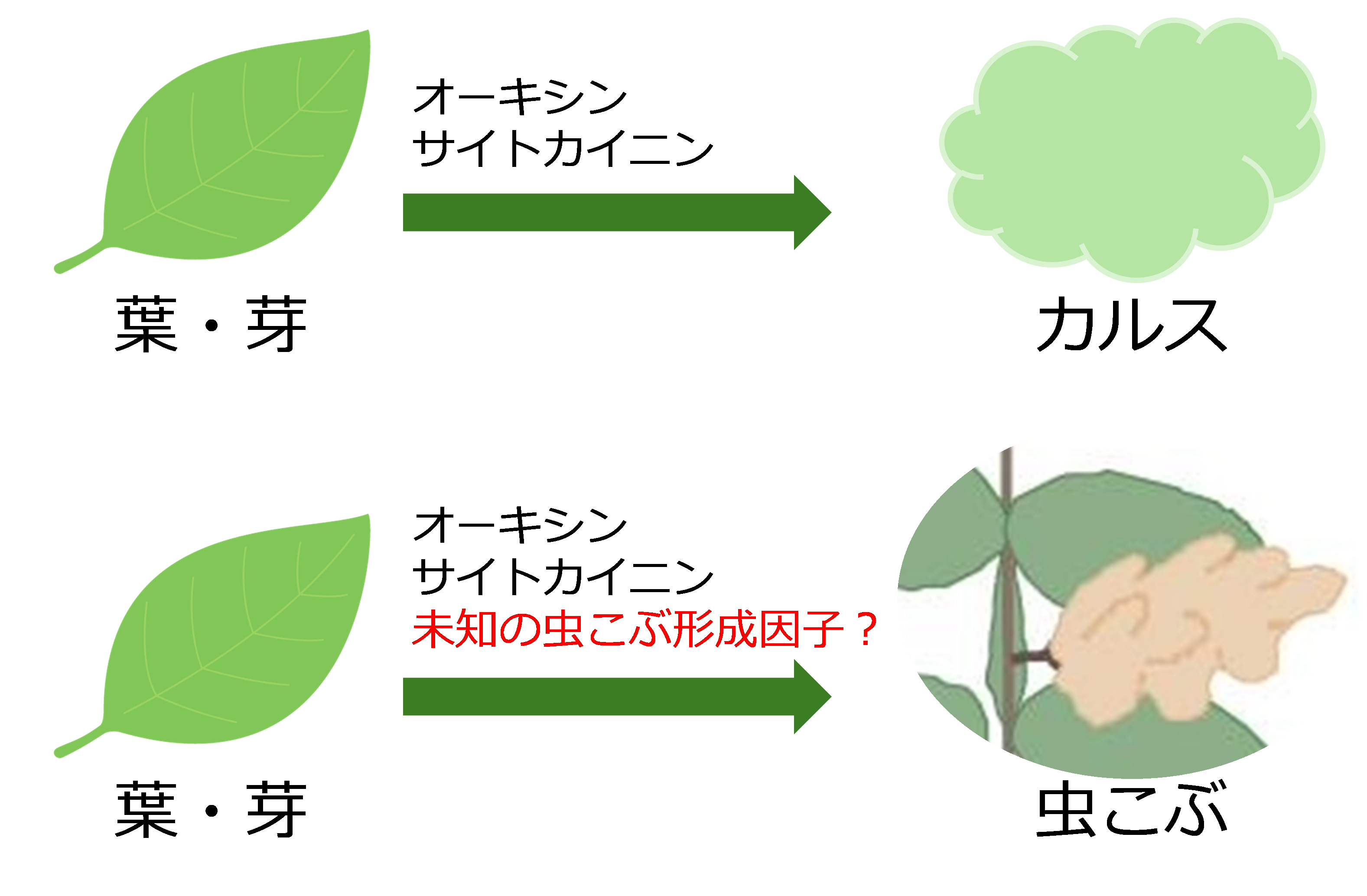

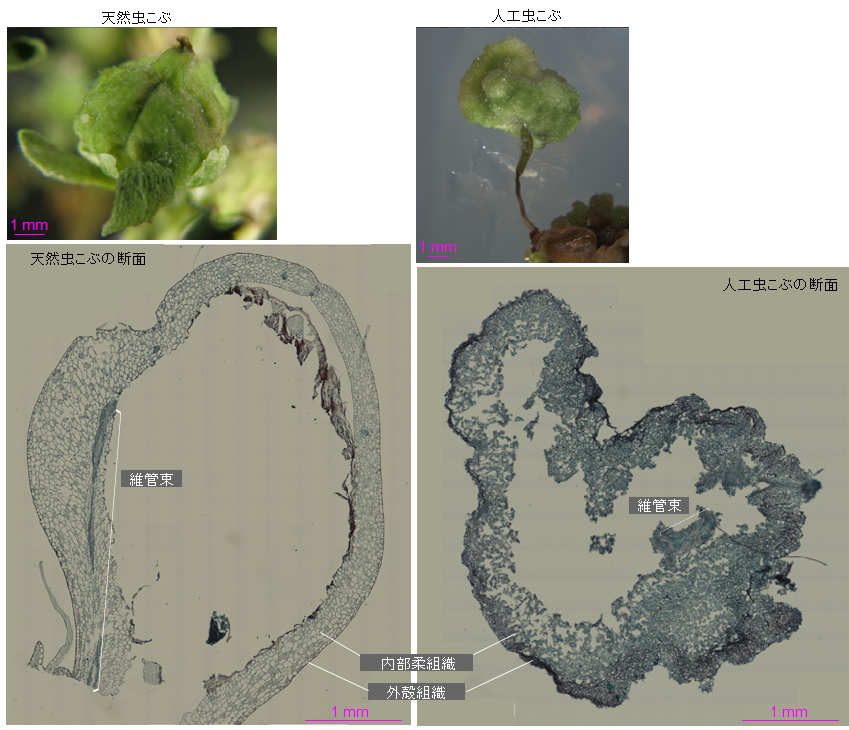

「虫こぶ」は,虫こぶ形成昆虫の住空間である中央の空洞とそれを包む高度に組織化された層状構造で構成され,非常に硬い木質化した外殻組織,寄生昆虫の食料となるための柔らかいカルス化した内部組織,そしてそれらの組織に養分を送り込むための維管束を持つのが特徴です.すなわち,「虫こぶ」は,植物の器官の一つであり,バクテリアやウイルスが作るランダムな細胞の塊でできる腫瘍状組織と異なります.虫こぶ器官の形成は,虫こぶ形成昆虫がなんらかの物質(エフェクター)を植物に作用させて,植物の形態形成プログラムを操作することによると考えられます.現在までに,虫こぶ形成昆虫自身が植物ホルモンであるオーキシンやサイトカイニンを生合成することが報告され,虫こぶ形成への関与が示唆されていました.しかしながら,組織化された「虫こぶ」器官形成には植物ホルモンの作用だけでは不十分であるため,未知のエフェクターの存在が予想されていました(図2).

また,虫こぶ形成昆虫はタマバエ,タマバチ,アブラムシなどの2万から20万種も知られ,虫こぶ形成昆虫と寄主植物の組み合わせによって,「多様な形態」が作り出されることから,虫こぶごとに,虫こぶ形成因子が存在し,その数は数千種類もあるだろうと考えられてきました.

一方,近年,私達を含め複数のグループで,「虫こぶ」は,花器官形成遺伝子が,昆虫が寄生した場所で異所的に働くことで形成されることを明らかにしてきました(Hirano T et al., Front Plant Sci. 2020, Schultz JC et al, Sci Rep. 2019).

「虫こぶ」は,虫こぶ形成昆虫の住空間である中央の空洞とそれを包む高度に組織化された層状構造で構成され,非常に硬い木質化した外殻組織,寄生昆虫の食料となるための柔らかいカルス化した内部組織,そしてそれらの組織に養分を送り込むための維管束を持つのが特徴です.すなわち,「虫こぶ」は,植物の器官の一つであり,バクテリアやウイルスが作るランダムな細胞の塊でできる腫瘍状組織と異なります.虫こぶ器官の形成は,虫こぶ形成昆虫がなんらかの物質(エフェクター)を植物に作用させて,植物の形態形成プログラムを操作することによると考えられます.現在までに,虫こぶ形成昆虫自身が植物ホルモンであるオーキシンやサイトカイニンを生合成することが報告され,虫こぶ形成への関与が示唆されていました.しかしながら,組織化された「虫こぶ」器官形成には植物ホルモンの作用だけでは不十分であるため,未知のエフェクターの存在が予想されていました(図2).

また,虫こぶ形成昆虫はタマバエ,タマバチ,アブラムシなどの2万から20万種も知られ,虫こぶ形成昆虫と寄主植物の組み合わせによって,「多様な形態」が作り出されることから,虫こぶごとに,虫こぶ形成因子が存在し,その数は数千種類もあるだろうと考えられてきました.

一方,近年,私達を含め複数のグループで,「虫こぶ」は,花器官形成遺伝子が,昆虫が寄生した場所で異所的に働くことで形成されることを明らかにしてきました(Hirano T et al., Front Plant Sci. 2020, Schultz JC et al, Sci Rep. 2019).

図1.ヌルデの虫こぶ(a 上)は,ヌルデの果実(a 下)に色や形態は似ているが,大きさが異なる.ヌルデの虫こぶを割ると,数千個体ものヌルデシロアブラムシが観察される(b).

図2.虫こぶを作るには,植物ホルモンの他に,未知の虫こぶ形成因子が必要である.

2.本論文の成果

虫こぶ形成エフェクター,CAP ペプチドの発見

虫こぶ形成昆虫ヌルデシロアブラムシ(Schlechtendalia chinensis)注1は,幹母と呼ばれる1匹の雌がヌルデの翼葉に着くと,その周囲が隆起して幹母を包み込み,直径1 mm ほどの初期の虫こぶを形成させます.その後,単為生殖によってアブラムシのコピーが増産し,それにつれて虫こぶはこぶしほどの大きさの五倍子注2と呼ばれる構造に急速に成長します.そして,私達は,成長中の虫こぶには薄黄色のアブラムシが,成長が止まった虫こぶには,茶色のアブラムシが生息していることを観察しました.

そこで,私達は,「エフェクターは,植物が持っているタンパク質に相同性を持つ分子であり,成長中の虫こぶに生息するアブラムシで高発現し,分泌されると,それを植物側の受容体が受け取って虫こぶが形成される」と想定し,in silico スクリーニングを行いました.すなわち,(1)虫こぶ形成期の幹母と薄黄色のヌルデシロアブラムシに発現上昇する遺伝子の中から,(2)N 末端に分泌シグナルを持ち,(3)植物のタンパク質と相同性を持つタンパク質,というクライテリアで探索し,Cysteine-rich secretory proteins, Antigen5, and pathogenesis-related 1 proteins (CAP)

を,虫こぶ形成因子候補として同定しました.

そこで,私達は,「エフェクターは,植物が持っているタンパク質に相同性を持つ分子であり,成長中の虫こぶに生息するアブラムシで高発現し,分泌されると,それを植物側の受容体が受け取って虫こぶが形成される」と想定し,in silico スクリーニングを行いました.すなわち,(1)虫こぶ形成期の幹母と薄黄色のヌルデシロアブラムシに発現上昇する遺伝子の中から,(2)N 末端に分泌シグナルを持ち,(3)植物のタンパク質と相同性を持つタンパク質,というクライテリアで探索し,Cysteine-rich secretory proteins, Antigen5, and pathogenesis-related 1 proteins (CAP)

を,虫こぶ形成因子候補として同定しました.

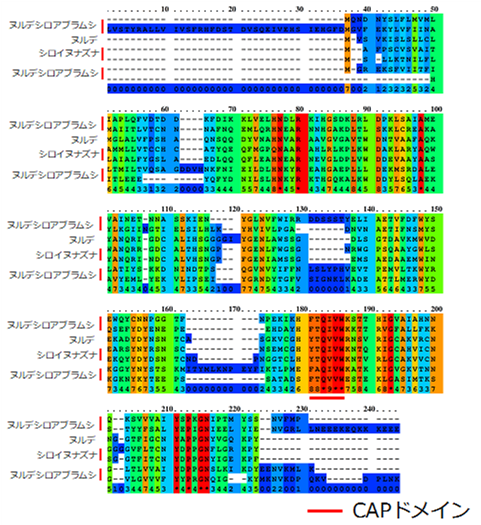

CAP タンパク質は,昆虫や植物を含む真核生物に広く存在している.

CAP タンパク質は,昆虫や植物だけでなく,バクテリアや真核生物全般に,広く存在する遺伝子ファミリーであり,それらは,共通して,タ

ンパク質配列のC 末端に,高度に保存されたドメイン(CAP ドメイン)を持ちます(図3).私達は,CAP ドメインを含む22 残基 (CAP-p22)と6 残基 (CAP-p6)のペプチドを合成し,シロイヌナズナの幼植物に処理したところ,根端が異常に膨らんだ構造に変化しました.同様に,植物の幹細胞マーカーであるPLETHORA1 (PLT1)の可視化ライン,PLT1-GUS-mNeonGreen を発現するシロイヌナズナ形質転換植物に処理したところ,PLT-GUS-mNeonGreen が強く発現していることを観察しました(図4).このことは,CAP ペプチドが植物の根を初期化して幹細胞を誘導していることを示しています.

ンパク質配列のC 末端に,高度に保存されたドメイン(CAP ドメイン)を持ちます(図3).私達は,CAP ドメインを含む22 残基 (CAP-p22)と6 残基 (CAP-p6)のペプチドを合成し,シロイヌナズナの幼植物に処理したところ,根端が異常に膨らんだ構造に変化しました.同様に,植物の幹細胞マーカーであるPLETHORA1 (PLT1)の可視化ライン,PLT1-GUS-mNeonGreen を発現するシロイヌナズナ形質転換植物に処理したところ,PLT-GUS-mNeonGreen が強く発現していることを観察しました(図4).このことは,CAP ペプチドが植物の根を初期化して幹細胞を誘導していることを示しています.

図3.CAP タンパク質は,昆虫,植物などで高度に保存されている.

図4.CAP ペプチドは,根端の細胞を初期化する

CAP ペプチドは,シロイヌナズナの根端に虫こぶ様構造を形成させる

先行研究において,私達は,虫こぶ形成昆虫の虫体破砕液をモデル植物シロイヌナズナに処理すると,根端に虫こぶ様構造が形成される現象を見つけ,虫こぶ形成活性を評価する方法,Ab-GALFA法を開発しました (Hirano T et al., Sci Rep. 2023).今回, Ab-GALFA法によって,CAP ペプチドに虫こぶ形成活性があるか調べたところ,CAP ペプチド,オーキシン,サイトカイニンの混合が,シロイヌナズナの根端に虫こぶ様構造を形成させ,その虫こぶ形成活性が明らかとなりました.

CAPペプチドと植物ホルモンの作用により,ムシクサに人工的に虫こぶを形成することができる

図5.ムシクサ天然虫こぶとCAP ペプチドで作製した人工虫こぶの構造比較

オオバコ科クワガタソウ属の一年草のムシクサ ( Veronicaperegrina)は,ゾウムシの一種,ムシクサコバンゾウムシ (Gymnaetronmiyoshii Miyoshi)の幼虫の寄生によって,子房に虫こぶを形成します.虫こぶを形成する植物の多くが木本類であるのに対し,一年生の草本であるムシクサは,虫こぶの研究のモデル植物に適していると考え,人工的に虫こぶの形成を試みました.

その結果,適切な濃度のCAP ペプチド,オーキシン,サイトカイニンを含む培地で育てたムシクサの茎の先端に,ムシクサコバンゾウムシの生なしに球状の構造体が形成されることを発見しました.この構造体には,中央の空洞とそれを囲む組織があり,その組織は,外殻がリグニン化した硬い組織,内部のカルス化した組織と木部組織が観察され,虫こぶの特徴的な構造を持っていました (図5).さらにRNA-seq 解析により,球状の構造体と天然の虫こぶの発現上昇もしくは減少する遺伝子を比較すると,それらの60%以上が重複していました.この際,ムシクサの全ゲノム(ゲノムサイズ822 Mbp)解読とRNA-seq のデータを合わせて,そのゲノム上に62,545 の遺伝子を同定し,転写産物を対応させ,発現遺伝子の高精度の解析に成功しています.

これらのことより,CAP ペプチドとオーキシン,サイトカイニンを加えることで形成される球状の構造体は,人工虫こぶであると結論しました.

その結果,適切な濃度のCAP ペプチド,オーキシン,サイトカイニンを含む培地で育てたムシクサの茎の先端に,ムシクサコバンゾウムシの生なしに球状の構造体が形成されることを発見しました.この構造体には,中央の空洞とそれを囲む組織があり,その組織は,外殻がリグニン化した硬い組織,内部のカルス化した組織と木部組織が観察され,虫こぶの特徴的な構造を持っていました (図5).さらにRNA-seq 解析により,球状の構造体と天然の虫こぶの発現上昇もしくは減少する遺伝子を比較すると,それらの60%以上が重複していました.この際,ムシクサの全ゲノム(ゲノムサイズ822 Mbp)解読とRNA-seq のデータを合わせて,そのゲノム上に62,545 の遺伝子を同定し,転写産物を対応させ,発現遺伝子の高精度の解析に成功しています.

これらのことより,CAP ペプチドとオーキシン,サイトカイニンを加えることで形成される球状の構造体は,人工虫こぶであると結論しました.

今後の展望

虫こぶのような複雑な構造を持った器官は,オーキシンやサイトカイニンなどの植物ホルモンの作用だけでは形成できず,数千ものエフェクターが必要であり,その解明には,途方もない時間と研究量を要すると予想されていました.今回,ムシクサに,CAP ペプチドと植物ホルモンを作用させることで,実験室内で,虫こぶ形成昆虫の寄生なしに人工的に虫こぶを形成することに成功しました.この発見により,新規エフェクター候補分子の作用を調べることや,虫こぶ形成メカニズムの分子生物学的な解析を行うことが可能になり,それは,「延長された表現型」の理解が飛躍的に進むことを意味しています.また,将来的に,植物の果実やイモなどの器官形成やエネルギー産出を自在に操る技術開発に繋げられるかもしれません.

用語説明

注1: ヌルデシロアブラムシ (Schlechtendalia chinensis)

カメムシ目アブラムシ科ワタムシ亜科に属するアブラムシの一種.春に1匹の幹母(かんぼ)と呼ばれるメスが,ヌルデの若い葉に,口針を突き刺して,なんらかの「虫こぶ形成物質」を注入すると,その部分が隆起する形で幹母を包み込み,小さな虫こぶを形成すると考えられている.虫こぶの中で,幹母が無性生殖で「胎生雌虫(たいせいしちゅう)」という雌の子を産み,胎生雌虫やその子孫が単為生殖を繰り返すことで,アブラムシが増産される.それとともに,虫こぶは春から夏にかけて徐々に大きくなり,10月ころ最大になる.秋になると,翅を持つ「有翅型」が出現し,虫こぶから有翅虫が飛び出し,二次寄主であるコケ植物(チョウチンゴケ類)に移動する.そこで無性生殖で産まれた幼虫が越冬し,翌春に有翅虫となって再びヌルデに移動し,無性生殖で雌雄の幼虫を産む.これら雌雄が有性生殖を行って卵を産み,その卵から新たな幹母が生まれる.

注2: 五倍子

ウルシ科の落葉高木であるヌルデ (Rhus javanica)の葉にヌルデシロアブラムシ (Schlechtendalia chinensis)が寄生することで形成される大きな虫こぶ.五倍子には,タンニンが豊富に含まれており,皮なめしや黒色染料の原料,かつては,既婚女性の習慣であったお歯黒にも用いられた.

注3:RNAseq(RNA シーケンス)解析

次世代シーケンサーによって,発現している遺伝子の配列の解読を網羅的に行う技術である.遺伝子発現を詳細に解析することができ,また,遺伝子発現プロファイルの全体像を把握することができる.

カメムシ目アブラムシ科ワタムシ亜科に属するアブラムシの一種.春に1匹の幹母(かんぼ)と呼ばれるメスが,ヌルデの若い葉に,口針を突き刺して,なんらかの「虫こぶ形成物質」を注入すると,その部分が隆起する形で幹母を包み込み,小さな虫こぶを形成すると考えられている.虫こぶの中で,幹母が無性生殖で「胎生雌虫(たいせいしちゅう)」という雌の子を産み,胎生雌虫やその子孫が単為生殖を繰り返すことで,アブラムシが増産される.それとともに,虫こぶは春から夏にかけて徐々に大きくなり,10月ころ最大になる.秋になると,翅を持つ「有翅型」が出現し,虫こぶから有翅虫が飛び出し,二次寄主であるコケ植物(チョウチンゴケ類)に移動する.そこで無性生殖で産まれた幼虫が越冬し,翌春に有翅虫となって再びヌルデに移動し,無性生殖で雌雄の幼虫を産む.これら雌雄が有性生殖を行って卵を産み,その卵から新たな幹母が生まれる.

注2: 五倍子

ウルシ科の落葉高木であるヌルデ (Rhus javanica)の葉にヌルデシロアブラムシ (Schlechtendalia chinensis)が寄生することで形成される大きな虫こぶ.五倍子には,タンニンが豊富に含まれており,皮なめしや黒色染料の原料,かつては,既婚女性の習慣であったお歯黒にも用いられた.

注3:RNAseq(RNA シーケンス)解析

次世代シーケンサーによって,発現している遺伝子の配列の解読を網羅的に行う技術である.遺伝子発現を詳細に解析することができ,また,遺伝子発現プロファイルの全体像を把握することができる.

論文情報

発表雑誌 : Plant Cell Physiology (2025):pcaf061. doi: 10.1093/pcp/pcaf061.

論文タイトル: CAP peptides artificially induce insect-gall-like growth in different plant species

著者: Tomoko Hirano, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura, Takumi Nakayama, Mitsuhiko P. Sato, Kenta Shirasawa3,andMasa H. Sato

Plant Cell Physiol.

論文タイトル: CAP peptides artificially induce insect-gall-like growth in different plant species

著者: Tomoko Hirano, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura, Takumi Nakayama, Mitsuhiko P. Sato, Kenta Shirasawa3,andMasa H. Sato

Plant Cell Physiol.

3.研究サポート

本研究は科学研究費補助金,基盤研究B (23H02177), JST 戦略的創造研究推進事業(さきがけ)(JPMJPR20D5)などの支援により実施されました.

【連絡・お問い合せ先】

京都府立大学大学院生命環境科学研究科

【取材】 事務局 企画・地域連携課 075-703-5212

【研究】 細胞動態学・分子共生学研究室 075-703-5449

【取材】 事務局 企画・地域連携課 075-703-5212

【研究】 細胞動態学・分子共生学研究室 075-703-5449